frFrançais

frFrançaisFoudre et tonnerre

Les orages sont des phénomènes naturels fascinants, que l’on peut observer régulièrement en Suisse. Quelles sont les régions les plus touchées ? Quels sont les dangers liés aux orages et quelles sont les précautions à prendre ? Cet article répond à toutes ces questions.

Comment se forment les orages ?

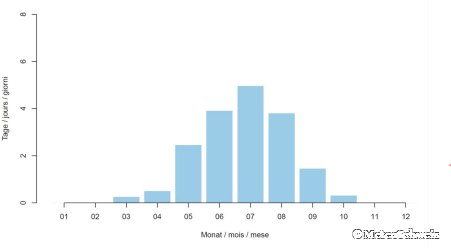

Pour se former, les nuages nécessitent les conditions suivantes : une stratification atmosphérique instable ainsi que la présence d’air chaud et humide. En Suisse, où ces conditions sont réunies surtout en été, la majorité des orages surviennent entre juin et août.

Durant les mois estivaux – période de fort ensoleillement – le sol se réchauffe et, avec lui, les masses d’air situées juste au-dessus. Celles-ci absorbent de surcroît beaucoup d’humidité. L’air chaud étant plus léger que l’air froid, il monte et se refroidit à mesure que l’altitude augmente. Étant donné que l’air refroidi peut contenir moins d’humidité que l’air chaud, la vapeur d’eau se condense et forme un nuage.

En raison de la stratification instable de l’atmosphère, le paquet d’air ascendant peut s’élever très haut dans le ciel, entraînant ainsi la formation de cumulus gigantesques : les cumulonimbus, aussi connus sous le nom de nuages d’orage.

Quelle est la région de Suisse la plus touchée par les orages ?

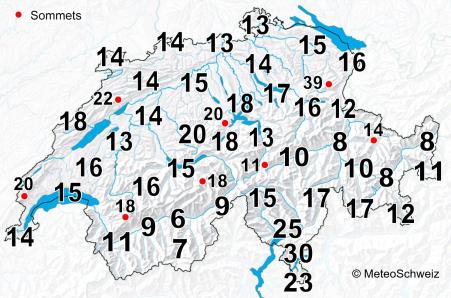

C’est au Tessin que les orages sont les plus fréquents. En effet, la contrée la plus ensoleillée de Suisse enregistre chaque année entre 20 et 30 jours d’orage. Ce chiffre particulièrement élevé s’explique par le fait que l’air chaud et humide remontant du bassin méditerranéen se heurte au relief des Alpes. Il est alors contraint de s’élever rapidement, ce qui favorise la formation d’orages.

Au nord des Alpes, les orages surviennent surtout dans l’ouest du Jura, tandis qu’en Suisse centrale, c’est la région du Napf qui est la plus touchée. Ici aussi, les montagnes font barrière à l’air chaud et humide en provenance de l’ouest ou du sud-ouest.

Quels sont les dommages causés par les orages ?

Les orages ainsi que la foudre, la grêle, les rafales et les fortes précipitations qu’ils engendrent peuvent causer en peu de temps des dégâts considérables aux bâtiments, aux infrastructures et à la végétation.

Danger

de foudre : entre 60 000 et 80 000

éclairs sont enregistrés chaque année en Suisse. Le Tessin et les autres

régions montagneuses, où l’on recense plus de trois éclairs par kilomètre carré

par année, sont les zones les plus touchées. Le risque lié aux impacts de

foudre est légèrement moins élevé sur le Plateau, qui compte entre 1 et

2,5 impacts de foudre par kilomètre carré par année.

Les éclairs peuvent atteindre des températures allant jusqu’à 30 000

degrés et provoquer un incendie en l’espace de quelques secondes. Par ailleurs,

la tension électrique se propage souvent sur plusieurs kilomètres dans le sol.

Ces impacts de foudre indirects peuvent causer des pannes de courant ou

endommager l’infrastructure électrique.

Grêle : elle n’a rien d’exceptionnel en Suisse, où l’on recense en moyenne 33 jours de grêle par an. Le Tessin, la région du Napf et l’ouest du Jura figurent ici aussi parmi les zones les plus touchées. Plus d’un tiers des dommages causés aux bâtiments par les dangers naturels sont imputables à la grêle.

Inondations locales : lorsque des orages violents éclatent, les précipitations abondantes qui s’abattent ne peuvent pas s’infiltrer assez rapidement dans les sols. Les canalisations ne parviennent pas non plus à évacuer ces masses d’eau importantes, ce qui entraîne des inondations locales. Le record actuel, mesuré sur une durée de 10 minutes, a été enregistré le 11 juin 2018 lors d’un violent orage qui a frappé Lausanne. En l’espace de 10 minutes, il est tombé 41 mm de pluie. À titre de comparaison, la ville de Lausanne recense en moyenne 106 mm de pluie sur l’ensemble du mois de juillet.

Rafales :

les orages s’accompagnent souvent de rafales tempétueuses

(rafales de plus de 75 km/h) ou de rafales d’ouragan (rafales de plus de

119 km/h), provoquées par la présence de forts courants ascendants et

descendants dans la cellule orageuse. Les rafales ne causent souvent que des

dégâts locaux, mais ceux-ci peuvent s’avérer désastreux. Ce fut notamment le

cas le 15 juin 2025 dans la région des lacs de Neuchâtel et de

Bienne, où des rafales atteignant parfois jusqu’à 140 km/h ont été

enregistrées dans la ville de Neuchâtel. La valeur record a toutefois été

mesurée lors de la tempête orageuse qui a frappé La Chaux-de-Fonds le

24 juillet 2024, avec des rafales à 217 km/h.

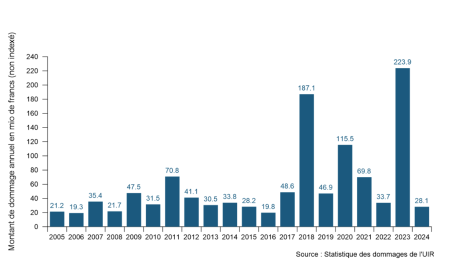

Les dégâts en chiffres

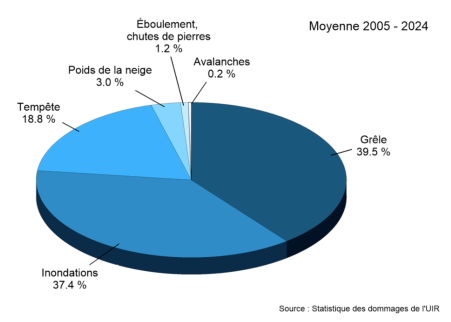

En Suisse, les trois causes de dommages les plus importantes par rapport au montant total des dommages occasionnés aux bâtiments sont la grêle (39,5 %), les inondations (37,4 %) et les tempêtes (18,8 %).

Au cours des deux dernières décennies, trois années ont été particulièrement marquées par des dommages dus aux tempêtes.

- 2018 : avec la tempête hivernale « Éléanor », qui a balayé le pays le 3 janvier. D’autres dépressions orageuses plus faibles se sont déclarées dans les jours qui ont suivi.

- 2020 : avec les tempêtes hivernales « Petra » et « Ciara », qui se sont abattues sur la Suisse en février.

- 2023 : avec la rafale descendante (tornade) qui a frappé La Chaux-de-Fonds le 24 juillet 2024.

En cas d’orage, mettez-vous en sécurité le plus vite possible, en gardant en tête que :

- la foudre s’abat toujours sur

le point le plus

élevé ; - les arbres isolés sont particulièrement exposés :

- le métal est un excellent conducteur d’électricité : tenez-vous donc à distance des parapluies, des vélos et des échelles.

Protection contre les orages

Les dommages les plus dévastateurs surviennent lorsque les orages frappent des zones densément peuplées ou des surfaces agricoles exploitées de manière intensive. C’est notamment le cas sur le Plateau ou au Tessin. En montagnes, les orages peuvent vite devenir dangereux pour les personnes.

Il n’est pas toujours possible d’éviter les dommages causés par les orages, mais les risques peuvent être réduits grâce à quelques règles de comportement simples.

- Informez-vous !

Tenez-vous au courant de la situation météorologique en temps réel. Si un orage se prépare, renseignez-vous sur son emplacement, sa direction et son intensité en consultant un radar des orages.

- Se préparer à la maison

Lorsqu’un orage est annoncé, veillez à sécuriser les objets qui ne sont pas fixés. Si un orage se prépare, renseignez-vous sur son emplacement, sa direction et son intensité en consultant un radar des orages.

-

Comportement à adopter à l’extérieur

Si vous êtes surpris par un orage alors que vous êtes à l’extérieur, mettez-vous à l’abri. Si vous ne trouvez pas d’endroit où vous abritez, réduisez au maximum la surface de votre corps exposée à la foudre : mettez-vous en position accroupie et entourez vos genoux avec vos bras jusqu’à ce que l’orage soit passé. Ne vous approchez pas des arbres et évitez les cours d’eau ainsi que les lacs .

Cahier d' exercices : Où trouver les thèmes ?

- page 15: Les situations météorologiques

- page 16: Experience

- page 17/28: Foudre

- page 22: Tempête

- page 23/26/27: Grêle