frFrançais

frFrançaisRecul des glaciers

Les glaciers sont le visage des Alpes suisses.

Ils proposent des destinations de randonnée, servent de thématique pour les

cours de géographie ou constituent un sujet de prédilection pour les cartes

postales. Mais aujourd’hui, les glaciers se réduisent comme peau de chagrin. Ce

phénomène transforme le paysage alpin et se répercute sur de nombreux aspects

de notre existence. L’année 2025, proclamée « Année internationale de

la préservation des glaciers » par les Nations Unies (ONU), permet de

mettre en lumière cette réalité.

Les glaciers caractérisent les Alpes suisses

La Suisse est parsemée de près de 1400 glaciers. Nombre d’entre eux sont de petite taille et certains ne portent pas même de nom. D’autres, grands et imposants, imprègnent notre paysage et offrent des points de vue majestueux, dignes des plus belles cartes postales. Le plus grand et le plus connu des glaciers de Suisse, le glacier d’Aletsch, se situe dans le canton du Valais. Avec une superficie de quelque 80 km 2 , il est presque aussi grand que le lac de Zurich. La place de la Concorde, le secteur du glacier le plus imposant, présente une épaisseur de glace de presque 800 mètres.

Les cartes proposées sur la plateforme de la Confédération permettent de visualiser l’étendue et l’épaisseur des glaciers suisses.

Source : map.geo.admin.ch

Le recul des glaciers en chiffres

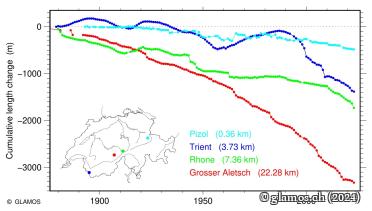

En Suisse, les glaciers, et notamment leur évolution, font l’objet d’études depuis près de 150 ans. Des séries de mesures sur une période aussi longue sont uniques dans le monde. Les données de mesures et les comparaisons photographiques démontrent clairement un recul considérable et de plus en plus rapide des glaciers suisses. Depuis 1850, une superficie de glace égale au canton d’Uri, soit environ 1000 km 2 , a été perdue à l’échelle nationale. Plus de 1000 petits glaciers ont tout simplement disparu. Sur une période de quelque 24 ans, de 2000 à 2024, le volume des glaciers en Suisse a diminué de presque 40 %, passant de près de 74,9 km 3 à environ 46,5 km 3 . Alors qu’en 1850, les glaciers couvraient environ 4 % de la superficie de la Suisse, aujourd’hui, ils n’occupent plus que 2 % du territoire.

Le recul des glaciers est une évidence pour tous et constitue l’un des indices les plus visibles du changement climatique.

L’évolution des glaciers en Suisse reflète la situation dans le monde : la majorité des glaciers s’amenuisent et ils perdent du volume à vitesse grand V.

Le réseau des relevés glaciologiques suisse GLAMOS

Le réseau GLAMOS (GLAcier Monitoring Switzerland) documente les changements des glaciers dans les Alpes suisses. Des données sont recueillies. entre autres, sur la superficie et le volume, sur l'accumulation de neige ainsi que sur la fonte de la glace pour plus d’une centaine de glaciers.

© glamos.ch (2024)

Conséquences sur la nature et la société

Le recul des glaciers a de multiples conséquences sur les montagnes bien sûr, mais également sur nos existences à tous. Aujourd’hui déjà, les glaciers des Alpes suisses fournissent moins d’eau de fonte qu’auparavant. Parallèlement, le régime hydrologique – à savoir la répartition dans le temps et le volume du débit de nombreux cours d’eau au fil de l’année – évolue également. La disponibilité en eau s’en trouve modifiée, généralement à la baisse, entraînant des conséquences sur les cours d’eau, l'eau potable, l’agriculture et la production d’électricité. Et les fleuves comme le Rhin ou le Rhône ne sont pas épargnés. Les éboulis et les pentes fragilisées augmentent les risques de laves torrentielles, de glissements et d’éboulements, sans parler de la menace que représente la vidange soudaine de lacs glaciaires quand la glace devient instable. La fonte des glaciers influe sur le paysage mettant sous pression le secteur du tourisme. À l’échelle planétaire, la fonte des glaciers et de la calotte polaire du Groenland contribue par ailleurs à l’élévation du niveau de la mer.

Blick in die Zukunft

Les glaciers des Alpes suisses continuent de fondre. Les immenses masses de glace réagissent avec un certain décalage aux changements climatiques. Même si le changement climatique se stabilisait, le volume de glace continuerait de diminuer.

Si le réchauffement climatique se poursuit au rythme actuel, les glaciers pourraient avoir entièrement disparus d’ici la fin du XXI e siècle, y compris le grand glacier d’Aletsch. Des mesures techniques comme le recours à la neige artificielle pour enneiger les glaciers ou la pose de bâches en géotextiles pour recouvrir la glace ne sont efficaces que localement et ne peuvent garantir à long terme la « survie » d’un glacier.

Une réduction des émissions globales de gaz à effet de serre à un zéro net permettrait de sauvegarder les glaciers suisses de plus de 3000 mètres de hauteur. À l’échelle mondiale, les trois quarts du volume des glaciers seraient ainsi épargnés. Si nous voulons préserver la « glace éternelle » des Alpes suisses pour nos enfants, c’est à nous d'agir, aujourd’hui !